Galère des Femmes

Maximiliane Baumgartner

Opening 21.6. 15:00

until 6.9.2025

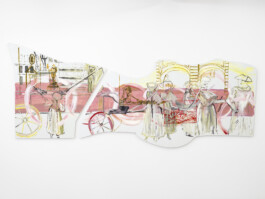

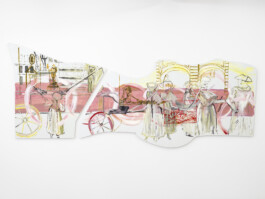

Galère des Femmes 1, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 4, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 2, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 3, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 8, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 6, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 5, 2025

Alu Dibond, Acrylic

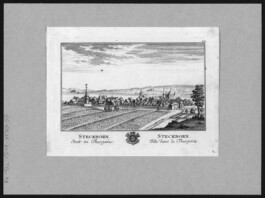

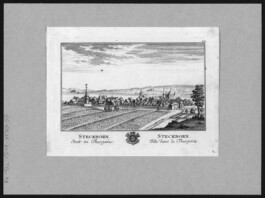

Tableaux de la Suisse

DE —

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Der Titel der Ausstellung Galère des Femmes (Plackerei der Frauen) verweist auf das französische Wort «galère» für schmerzhafte Mühsal – und zugleich auf einen Kupferstich von 1780 aus Baron de Zurlaubens Tableaux de la Suisse, das als monumentales Werk mit idealisierter Bebilderung die landschaftliche Raffinesse der Schweiz mit ihren Schlössern, Seen, Brücken, Tälern, Wasserfällen, Berggipfeln und Gletschern kartografieren und zeigen sollte. Im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert wird das koloniale Projekt der Kategorisierung der Welt auch vom Baron de Zurlauben begeistert in Angriff genommen und alles was nicht messbar und dementsprechend auch nicht nutzbar gemacht werden kann, wird innerhalb dieser Logik ausgegrenzt oder zum Spott freigegeben. Wie die Sexarbeiterinnen auf diesem Stich, die innerhalb eines öffentlichen «Walk of Shame» in Bern unter den belustigenden, disziplinierenden Blicken der stolzen Männer der Stadtgesellschaft die Scheisse von der Strasse aufsammeln müssen.

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht wird 2014 in das Kulturerbe der UNESCO aufgenommen. Während der Karneval im 18. Jahrhundert sich in eine vom aufkommenden Bildungsbürgertum geprägte neue Form der Fastnacht entwickelt, besann sich die schwäbisch-alemannische Fasnacht seit dem 20. Jahrhundert auf zum Teil imaginierte Traditionen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fastnacht. Sogenannte Hexenzünfte sind die jüngste Erscheinungsform der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Diese überwiegend männlich geprägten Vereine haben das Bild der bedrohlichen, historisch nicht belegbaren «Fasnachtshexe» so inszeniert, dass es patriarchale und misogyne Vorurteile nicht nur bedient, sondern auch in den öffentlichen Raum einschreibt. Viele von ihnen wurden im Nationalsozialismus als Vereinsform gegründet und erfreuten sich im Sinne der Nazi-Volksideologie großer Beliebtheit. Bei den erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfundenen Umzüge dieser Vereine werden junge Frauen von Männern, die «Fasnachtshexen»-Masken tragen, auf Wagen, Betten und in rollbare Käfige geworfen und durch das Dorf gezogen. Dabei werden sie an der am Strassenrand stehenden, johlenden Bevölkerung vorbeigeführt. Hexenverfolgungen, bei denen Frauen bis in die Aufklärung hinein als Hexen diffamiert und hingerichtet wurden, fanden in verschiedenen Regionen Deutschlands statt. Es ist bezeichnend, dass gerade in den südlichen Voralpen-Regionen heute «Hexenzunft»-Vereine besonders verbreitet sind. Im Kontext des neoliberalen Zeitgeist der 1980er und als Nachhall des 1986 erfolgten Historikerstreits wurde diese Form von patriarchaler Inszenierung von der Öffentlichkeit im ländlichen Raum revitalisiert. So können sich seit Jahrzehnten immer wieder neue Generationen von Männern vermeintlich ironisch die imaginierte Vergangenheit aneignen und ihren misogynen Fantasien öffentlich freien Lauf lassen. Die Theoretikerin Sayak Valencia sagt: «The rise in macho necropolitics as a form of managing populations through their elimination of women is a return to feudal/colonial policies of expropriation of women’s bodies, knowledge, and territory carried out in Europe and the United States in the period known as the witch hunts.»1

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Die Ausstellung «Galère des Femmes» möchte am Beispiel des Voralpenraums, in welchem die Ausstellung stattfindet und in dem die Künstlerin aufgewachsen ist, diverse Formen dieser patriarchalen Bildpraktiken sichtbar machen, welche die Öffentlichkeit vor Ort strukturiert haben. Dabei betrachtet Baumgartner den Kulturraum über die heutigen Landesgrenzen und nationaler Festschreibungen hinweg. In ihren Malereien arbeitet Baumgartner diese historischen Bildpolitiken auf, die darauf abzielen, weiblich gelesene Körper zu kontrollieren, zu diffamieren und unsichtbar zu machen, um damit gesellschaftliche Machtverhältnisse zu stabilisieren. Die Ausstellung möchte zeigen, wie Bilder eingesetzt wurden und werden, um Körper zu verwalten, zu marginalisieren und wieder anzueignen. Baumgartner verwendet hierfür in ihren Malereien oft Stiche, die ursprünglich eine edukative, disziplinierende Funktion hatten und stülpt deren Inhalte innerhalb ihres Malprozesses um. Eine Art von feministische Selbstermächtigung und symbolische Umkehrung dieser Formen von patriarchaler gesellschaftlicher Ordnung ist das Anasyrma.

Anasyrma bezeichnet die entblößende Geste des Hochhebens von Kleidung zur Offenbarung des nackten Körpers – oft der Vulva – als Akt der Konfrontation, Abwehr oder magischen Wirkung. Diese archaische Kulturtechnik taucht in antiken Mythen, rituellen Praktiken und künstlerischen Kontexten auf, in denen sie Scham in Stärke verwandelt, Tabus unterläuft und Machtverhältnisse kurzschließt. In den Bildern von Baumgartner ist diese Kulturtechnik palimpsesthaft in die Kompositionen eingeschrieben.

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Auch Heilpflanzen und Sträucher aus dem Voralpenland tauchen in den Malereien auf. Volksheilkundlich wurden sie bei «Frauenleiden» eingesetzt und sind u.a. im Allgäu unter misogynen Namen bekannt: Zum Beispiel das Echte Labkraut – «Liebfrauenbettstroh», die Wolfsmilch – «Hexamilch» oder die Tollkirsche – „Bella Donna“. – Tollkirschen wandern durch die Bilder. Wie wachsame Augen sind sie präsent und schauen aus den Bildern. Was passiert, wenn das Bild zurückschaut?

1 Sayak Valencia, Necromasculinity, in: Voices of Mexico Nr. 121, 2023

EN —

A cart rattles through the pictures.

The title of the exhibition Galère des Femmes (Women‘s Drudgery) refers to the French word ‘galère’ for painful toil – and at the same time to a copperplate engraving from 1780 from Baron de Zurlauben‘s Tableaux de la Suisse, a monumental work with idealised illustrations intended to map and show the scenic sophistication of Switzerland with its castles, lakes, bridges, valleys, waterfalls, mountain peaks and glaciers. In the course of the “Enlightenment” in the 18th century, the colonial project of categorising the world was also enthusiastically tackled by Baron de Zurlauben, and everything that could not be measured and therefore could not be made usable was excluded within this logic or made subject to ridicule. Like the sex workers in this engraving, who must pick up the shit from the street in a public ‘Walk of Shame’ in Bern under the amused, disciplining gaze of the proud men of urban society.

A cart rattles through the pictures.

The Swabian-Alemannic “Fastnacht” was added to UNESCO‘s Cultural Heritage List in 2014. While carnival in the 18th century developed into a new form characterised by the emerging bourgeoisie, the Swabian-Alemannic carnival, called “Fastnacht”, has revived the partly imagined traditions of medieval and early modern carnival since the 20th century. The So-called ‘witches‘ guilds’ are the most recent manifestation of the Swabian-Alemannic carnival.

These predominantly male associations have staged the image of the threatening, historically unproven ‘carnival witch’ in such a way that it not only serves patriarchal and misogynistic prejudices but also inscribes them into the public sphere. Many of them were founded as associations during the Nazi era and enjoyed great popularity in line with Nazi ideology.

In the parades organised by these associations, which were only invented in the second half of the 20th century, young women are thrown onto carriages, beds and into cages on wheels and pulled through the village by men wearing ‘carnival witch’ masks. They are led past the jeering locals standing at the roadside.

Witch hunts, in which women were defamed as witches and executed right up until “Enlightenment”, took place in various regions of Germany. It is significant that ‘witch guild’ associations are particularly widespread today in the southern foothills of the Alps. In the context of the neoliberal zeitgeist of the 1980s and as an echo of the 1986 historians‘ controversy, this form of patriarchal staging was revitalised by the public in rural areas. For decades, new generations of men have been able to allegedly ironically appropriate the imagined past and give free rein to their misogynistic fantasies in public. Theorist Sayak Valencia says: „The rise in macho necropolitics as a form of managing populations through their elimination of women is a return to feudal/colonial policies of expropriation of women’s bodies, knowledge, and territory carried out in Europe and the United States in the period known as the witch hunts.”1

A cart rattles through the pictures.

The exhibition ‘Galère des Femmes’ aims to visualise various forms of these patriarchal image practices that have structured the local public sphere using the example of the Alpine foothills, where the exhibition takes place and where the artist grew up. In doing so, Baumgartner looks at the cultural space beyond today‘s national borders and national definitions. In her paintings, Baumgartner reviews these historical image politics, which aim to control, defame and make invisible bodies read as female in order to stabilise social power relations. The exhibition aims to show how images were and are used to manage, marginalise and re-appropriate bodies. To this end, Baumgartner often uses engravings in her paintings that originally had an educational, disciplinary function and inverts their content within her painting process. One type of feminist self-empowerment and symbolic reversal of these forms of patriarchal social order is the anasyrma.

Anasyrma refers to the exposing gesture of lifting up clothing to reveal the naked body—often the vulva—as an act of confrontation, defence or magical effect. This archaic cultural technique appears in ancient myths, ritual practices and artistic contexts, in which it transforms shame into strength, undermines taboos and short-circuits power relations. In Baumgartner‘s pictures, this cultural technique is inscribed in the compositions like a palimpsest.

A cart rattles through the pictures.

Medicinal plants and shrubs from the foothills of the Alps also appear in the paintings. They were used in folk medicine for ‘women‘s ailments’ and are known in the Allgäu under misogynous names: For example, lady’s bedstraw - ‘Liebfrauenbettstroh’, the spurge—“Hexamilch” or the deadly nightshade—‘Bella Donna’. —Deadly nightshades wander through the pictures. Like watchful eyes, they are present and look out of the pictures. What happens when the picture looks back?

1 Sayak Valencia, Necromasculinity, in: Voices of Mexico Nr. 121, 2023

Galère des Femmes

Maximiliane Baumgartner

Opening 21.6. 15:00

until 6.9.2025

Galère des Femmes 1, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 4, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 2, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 3, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 8, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 6, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Galère des Femmes 5, 2025

Alu Dibond, Acrylic

Tableaux de la Suisse

DE —

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Der Titel der Ausstellung Galère des Femmes (Plackerei der Frauen) verweist auf das französische Wort «galère» für schmerzhafte Mühsal – und zugleich auf einen Kupferstich von 1780 aus Baron de Zurlaubens Tableaux de la Suisse, das als monumentales Werk mit idealisierter Bebilderung die landschaftliche Raffinesse der Schweiz mit ihren Schlössern, Seen, Brücken, Tälern, Wasserfällen, Berggipfeln und Gletschern kartografieren und zeigen sollte. Im Zuge der Aufklärung im 18. Jahrhundert wird das koloniale Projekt der Kategorisierung der Welt auch vom Baron de Zurlauben begeistert in Angriff genommen und alles was nicht messbar und dementsprechend auch nicht nutzbar gemacht werden kann, wird innerhalb dieser Logik ausgegrenzt oder zum Spott freigegeben. Wie die Sexarbeiterinnen auf diesem Stich, die innerhalb eines öffentlichen «Walk of Shame» in Bern unter den belustigenden, disziplinierenden Blicken der stolzen Männer der Stadtgesellschaft die Scheisse von der Strasse aufsammeln müssen.

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Die schwäbisch-alemannische Fastnacht wird 2014 in das Kulturerbe der UNESCO aufgenommen. Während der Karneval im 18. Jahrhundert sich in eine vom aufkommenden Bildungsbürgertum geprägte neue Form der Fastnacht entwickelt, besann sich die schwäbisch-alemannische Fasnacht seit dem 20. Jahrhundert auf zum Teil imaginierte Traditionen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fastnacht. Sogenannte Hexenzünfte sind die jüngste Erscheinungsform der schwäbisch-alemannischen Fastnacht.

Diese überwiegend männlich geprägten Vereine haben das Bild der bedrohlichen, historisch nicht belegbaren «Fasnachtshexe» so inszeniert, dass es patriarchale und misogyne Vorurteile nicht nur bedient, sondern auch in den öffentlichen Raum einschreibt. Viele von ihnen wurden im Nationalsozialismus als Vereinsform gegründet und erfreuten sich im Sinne der Nazi-Volksideologie großer Beliebtheit. Bei den erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfundenen Umzüge dieser Vereine werden junge Frauen von Männern, die «Fasnachtshexen»-Masken tragen, auf Wagen, Betten und in rollbare Käfige geworfen und durch das Dorf gezogen. Dabei werden sie an der am Strassenrand stehenden, johlenden Bevölkerung vorbeigeführt. Hexenverfolgungen, bei denen Frauen bis in die Aufklärung hinein als Hexen diffamiert und hingerichtet wurden, fanden in verschiedenen Regionen Deutschlands statt. Es ist bezeichnend, dass gerade in den südlichen Voralpen-Regionen heute «Hexenzunft»-Vereine besonders verbreitet sind. Im Kontext des neoliberalen Zeitgeist der 1980er und als Nachhall des 1986 erfolgten Historikerstreits wurde diese Form von patriarchaler Inszenierung von der Öffentlichkeit im ländlichen Raum revitalisiert. So können sich seit Jahrzehnten immer wieder neue Generationen von Männern vermeintlich ironisch die imaginierte Vergangenheit aneignen und ihren misogynen Fantasien öffentlich freien Lauf lassen. Die Theoretikerin Sayak Valencia sagt: «The rise in macho necropolitics as a form of managing populations through their elimination of women is a return to feudal/colonial policies of expropriation of women’s bodies, knowledge, and territory carried out in Europe and the United States in the period known as the witch hunts.»1

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Die Ausstellung «Galère des Femmes» möchte am Beispiel des Voralpenraums, in welchem die Ausstellung stattfindet und in dem die Künstlerin aufgewachsen ist, diverse Formen dieser patriarchalen Bildpraktiken sichtbar machen, welche die Öffentlichkeit vor Ort strukturiert haben. Dabei betrachtet Baumgartner den Kulturraum über die heutigen Landesgrenzen und nationaler Festschreibungen hinweg. In ihren Malereien arbeitet Baumgartner diese historischen Bildpolitiken auf, die darauf abzielen, weiblich gelesene Körper zu kontrollieren, zu diffamieren und unsichtbar zu machen, um damit gesellschaftliche Machtverhältnisse zu stabilisieren. Die Ausstellung möchte zeigen, wie Bilder eingesetzt wurden und werden, um Körper zu verwalten, zu marginalisieren und wieder anzueignen. Baumgartner verwendet hierfür in ihren Malereien oft Stiche, die ursprünglich eine edukative, disziplinierende Funktion hatten und stülpt deren Inhalte innerhalb ihres Malprozesses um. Eine Art von feministische Selbstermächtigung und symbolische Umkehrung dieser Formen von patriarchaler gesellschaftlicher Ordnung ist das Anasyrma.

Anasyrma bezeichnet die entblößende Geste des Hochhebens von Kleidung zur Offenbarung des nackten Körpers – oft der Vulva – als Akt der Konfrontation, Abwehr oder magischen Wirkung. Diese archaische Kulturtechnik taucht in antiken Mythen, rituellen Praktiken und künstlerischen Kontexten auf, in denen sie Scham in Stärke verwandelt, Tabus unterläuft und Machtverhältnisse kurzschließt. In den Bildern von Baumgartner ist diese Kulturtechnik palimpsesthaft in die Kompositionen eingeschrieben.

Ein Karren rattert durch die Bilder.

Auch Heilpflanzen und Sträucher aus dem Voralpenland tauchen in den Malereien auf. Volksheilkundlich wurden sie bei «Frauenleiden» eingesetzt und sind u.a. im Allgäu unter misogynen Namen bekannt: Zum Beispiel das Echte Labkraut – «Liebfrauenbettstroh», die Wolfsmilch – «Hexamilch» oder die Tollkirsche – „Bella Donna“. – Tollkirschen wandern durch die Bilder. Wie wachsame Augen sind sie präsent und schauen aus den Bildern. Was passiert, wenn das Bild zurückschaut?

1 Sayak Valencia, Necromasculinity, in: Voices of Mexico Nr. 121, 2023

EN —

A cart rattles through the pictures.

The title of the exhibition Galère des Femmes (Women‘s Drudgery) refers to the French word ‘galère’ for painful toil – and at the same time to a copperplate engraving from 1780 from Baron de Zurlauben‘s Tableaux de la Suisse, a monumental work with idealised illustrations intended to map and show the scenic sophistication of Switzerland with its castles, lakes, bridges, valleys, waterfalls, mountain peaks and glaciers. In the course of the “Enlightenment” in the 18th century, the colonial project of categorising the world was also enthusiastically tackled by Baron de Zurlauben, and everything that could not be measured and therefore could not be made usable was excluded within this logic or made subject to ridicule. Like the sex workers in this engraving, who must pick up the shit from the street in a public ‘Walk of Shame’ in Bern under the amused, disciplining gaze of the proud men of urban society.

A cart rattles through the pictures.

The Swabian-Alemannic “Fastnacht” was added to UNESCO‘s Cultural Heritage List in 2014. While carnival in the 18th century developed into a new form characterised by the emerging bourgeoisie, the Swabian-Alemannic carnival, called “Fastnacht”, has revived the partly imagined traditions of medieval and early modern carnival since the 20th century. The So-called ‘witches‘ guilds’ are the most recent manifestation of the Swabian-Alemannic carnival.

These predominantly male associations have staged the image of the threatening, historically unproven ‘carnival witch’ in such a way that it not only serves patriarchal and misogynistic prejudices but also inscribes them into the public sphere. Many of them were founded as associations during the Nazi era and enjoyed great popularity in line with Nazi ideology.

In the parades organised by these associations, which were only invented in the second half of the 20th century, young women are thrown onto carriages, beds and into cages on wheels and pulled through the village by men wearing ‘carnival witch’ masks. They are led past the jeering locals standing at the roadside.

Witch hunts, in which women were defamed as witches and executed right up until “Enlightenment”, took place in various regions of Germany. It is significant that ‘witch guild’ associations are particularly widespread today in the southern foothills of the Alps. In the context of the neoliberal zeitgeist of the 1980s and as an echo of the 1986 historians‘ controversy, this form of patriarchal staging was revitalised by the public in rural areas. For decades, new generations of men have been able to allegedly ironically appropriate the imagined past and give free rein to their misogynistic fantasies in public. Theorist Sayak Valencia says: „The rise in macho necropolitics as a form of managing populations through their elimination of women is a return to feudal/colonial policies of expropriation of women’s bodies, knowledge, and territory carried out in Europe and the United States in the period known as the witch hunts.”1

A cart rattles through the pictures.

The exhibition ‘Galère des Femmes’ aims to visualise various forms of these patriarchal image practices that have structured the local public sphere using the example of the Alpine foothills, where the exhibition takes place and where the artist grew up. In doing so, Baumgartner looks at the cultural space beyond today‘s national borders and national definitions. In her paintings, Baumgartner reviews these historical image politics, which aim to control, defame and make invisible bodies read as female in order to stabilise social power relations. The exhibition aims to show how images were and are used to manage, marginalise and re-appropriate bodies. To this end, Baumgartner often uses engravings in her paintings that originally had an educational, disciplinary function and inverts their content within her painting process. One type of feminist self-empowerment and symbolic reversal of these forms of patriarchal social order is the anasyrma.

Anasyrma refers to the exposing gesture of lifting up clothing to reveal the naked body—often the vulva—as an act of confrontation, defence or magical effect. This archaic cultural technique appears in ancient myths, ritual practices and artistic contexts, in which it transforms shame into strength, undermines taboos and short-circuits power relations. In Baumgartner‘s pictures, this cultural technique is inscribed in the compositions like a palimpsest.

A cart rattles through the pictures.

Medicinal plants and shrubs from the foothills of the Alps also appear in the paintings. They were used in folk medicine for ‘women‘s ailments’ and are known in the Allgäu under misogynous names: For example, lady’s bedstraw - ‘Liebfrauenbettstroh’, the spurge—“Hexamilch” or the deadly nightshade—‘Bella Donna’. —Deadly nightshades wander through the pictures. Like watchful eyes, they are present and look out of the pictures. What happens when the picture looks back?

1 Sayak Valencia, Necromasculinity, in: Voices of Mexico Nr. 121, 2023